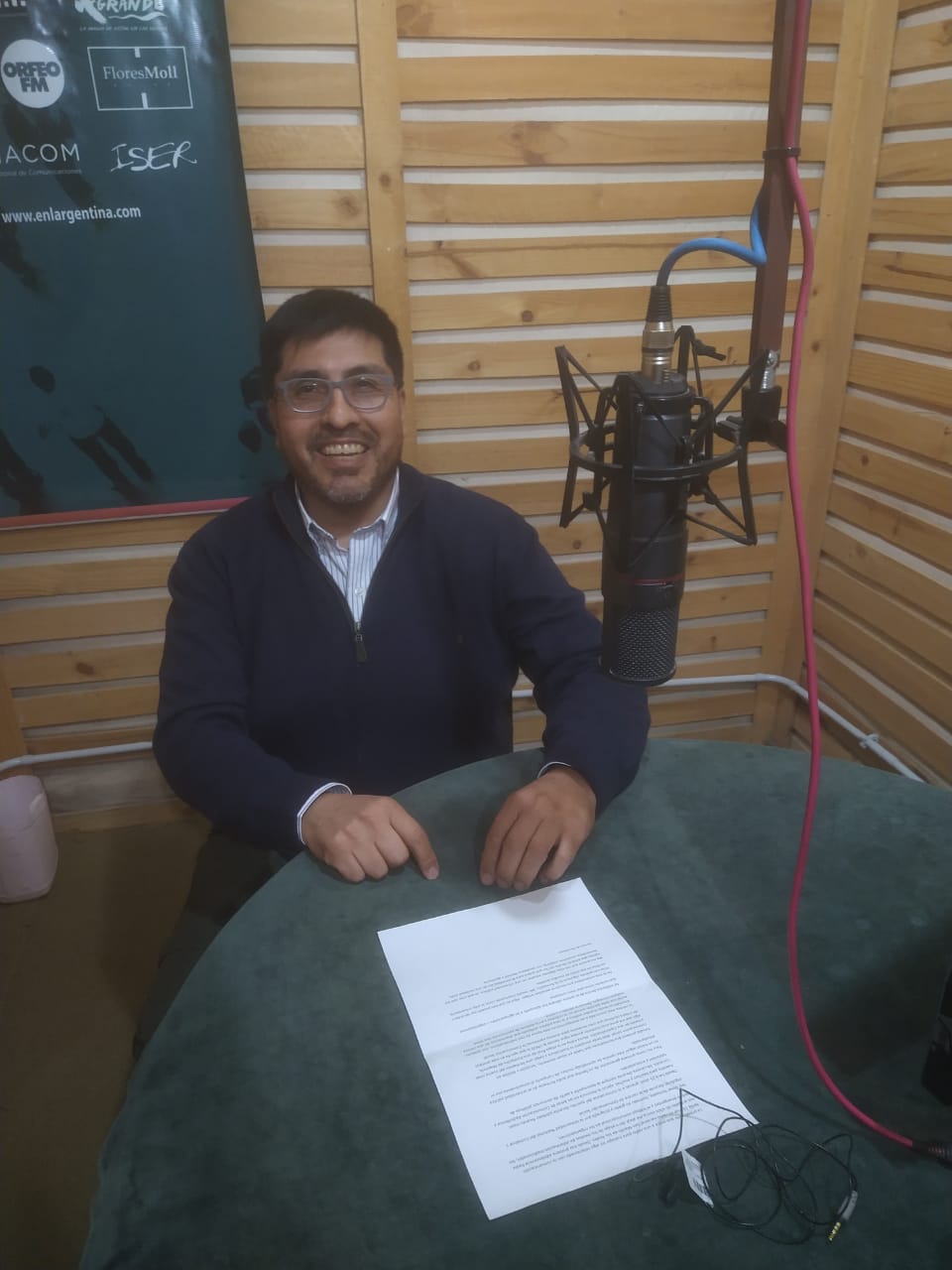

Por Glasiel Leal

Nicolas Martinez tiene 45 años y es egresado de la carrera de Comunicación Social de la Fadecs. En la actualidad trabaja como docente en la cátedra de Periodismo Televisivo y en Producción Audiovisual. Sus años de cursada fueron en medio de una Argentina en crisis, las aulas se convirtieron en escenarios de resistencia y reflexión: “viví asambleas, tomas, marchas… eso me atravesó la piel” cuenta.

En diciembre de 2001, Argentina vivió una de sus peores crisis, conocida como «el Cacerolazo» o «el Argentinazo», un estallido social que sacudió al país en todos sus niveles: político, económico y social. La revuelta popular, desencadenada por el descontento masivo, culminó con la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa y dio paso a un período de extrema inestabilidad política. Este momento, marcado por la incertidumbre y el colapso institucional, dejó una huella profunda en la vida cotidiana de los argentinos y en la historia del país.

“Ese momento en la facultad significó entender la política en toda su complejidad, comprender el verdadero rol de la universidad y por qué es crucial defenderla”, reflexiona Nicolas. Las asambleas, tomas y marchas se convirtieron en parte de su rutina, experiencias que, más allá de lo académico, lo marcaron emocionalmente. “Me atravesó la piel”, dice. “Cuando lo vivís, es un descubrimiento no solo de la política, sino de la vida misma”. Aquellos días de barricadas y protestas no solo formaron su carácter, sino que lo conectaron con una realidad que muchos desconocían hasta vivirla.

“La crisis del 2001 fue muy difícil, incluso para insertarse en el mundo laboral”, recuerda. Sin embargo, a pesar de las dificultades, su formación en comunicación le brindó una herramienta invaluable: la capacidad de reflexionar críticamente sobre la realidad. “La carrera tiene esa cuestión del diálogo constante con lo que sucede a nuestro alrededor”, explica.

En medio de las asambleas y las tomas recuerda uno de los momentos más impactantes de su vida universitaria. En una televisión ubicada en el “Facubar” vieron en vivo como caían las Torres Gemelas: “Estábamos con la barricada de sillas, el facubar activo y asambleas permanentes cuando vimos la caída de las Torres Gemelas en vivo” cuenta. “Estamos en medio de una toma, pero el mundo también estaba cambiando de manera drástica” Fue una dimensión histórica que nunca olvidará.

Más allá de los libros y las aulas, Nicolás descubrió que el aprendizaje no solo se daba en el plano académico, sino también en las conversaciones cotidianas, en las discusiones políticas que surgían entre compañeros y profesores. “Todo sirve”, afirma. “Lo que aprendí es que las experiencias dentro de la academia son tan valiosas como el diálogo político. Esas conversaciones son igual de importantes que el contrato pedagógico”. Así entendió que el conocimiento no solo se construye desde el estudio, sino desde el constante intercambio con la realidad y las personas que lo rodean.

Su paso por el secundario tampoco fue tranquilo ni sencillo, Nicolás ya había militado previamente antes de llegar a la facultad. “En el secundario tuve mi militancia política, fui parte del centro de estudiantes, fui secretario General, empezamos a movilizarnos con compañeros” recuerda con entusiasmo. “Soy egresado de un colegio técnico industrial de Catriel, era improbable que estudie Comunicación, también me formé como realizador audiovisual, esa desestructuración me sirvió, la libertad y la vida misma de la facultad fue positivo”, dice mientras se ríe.

¿Qué significó la Comunicación?

La carrera de Comunicación Social no solo le abrió a un mundo de posibilidades, sino que también le permitió descubrir diversas facetas del oficio, desde lo técnico hasta lo crítico. “Conocer la radiofónica, la comunicación audiovisual… va más allá de lo que uno aprende en teoría, es un aprendizaje integral”, cuenta. Pero la universidad no solo le ofreció conocimientos académicos; la amistad y el compañerismo que surgieron en esos años dejaron una huella imborrable. “Describir la amistad universitaria es algo maravilloso, lo atesoro mucho”. Dentro de esos vínculos también estaban personas como Nelly Sosa y Juan Raúl Rithner, docentes que no solo conocían su trabajo, sino que sabían de sus intereses y lo acompañaron de cerca, en especial Nelly, quien lo guió en la elaboración de su tesina.

Hoy, en un mundo donde la tecnología y la creatividad son pilares en la formación comunicacional, él observa con cierta preocupación por las limitaciones tecnológicas que enfrentan tanto estudiantes como profesores. “La comunicación hoy es tecnología, y no contar con herramientas actualizadas hace que el proceso sea más difícil”, explica. Aun así, sigue creyendo que la comunicación es una experiencia dinámica, un constante estado reflexivo. “Ponemos en común lo que pensamos y discutimos, siempre en un descubrimiento permanente”.

En cuanto al rol del comunicador, reconoce que se trata de una profesión polifacética. “Nos desempeñamos en entornos muy disímiles, desde empresas hasta aulas, y añadimos valor a esas experiencias”. Sin embargo, admite que muchas veces se los encasilla como periodistas, una etiqueta que no los define del todo: “Nos identifican como periodistas, pero somos un poquito más y, a veces, ni siquiera podemos explicar bien qué es lo que hacemos”.

Fragmento de su historia

Nicolás y sus hermanos fueron la primera generación en su familia en acceder a la educación universitaria, y lo hicieron a través de la universidad pública. Hijo de una maestra jardinera y un trabajador petrolero que no terminó la primaria, sabía que su camino hacia la facultad había sido planeado con esfuerzo y sacrificio familiar. “Mi hermana y yo somos de Catriel, ambos decidimos estudiar en General Roca, así que nos mudamos acá”, cuenta. Sin embargo, aunque la distancia no era abrumadora en kilómetros, para alguien tan familiar como él, fue un desafío. “Para mí era difícil, no entendía a los chicos que se iban de sus provincias a estudiar en otros lados, lo veía como algo dramático”, confiesa.

Hoy, como padre, mantiene un fuerte compromiso con la educación pública y tiene la esperanza de que sus hijos también elijan ese camino. “Mis hijos van a escuela pública y ojalá elijan la universidad pública, por cuestiones ideológicas y económicas”, expresa. Al igual que su propia experiencia, confía en que la universidad pública continúe siendo un espacio que pueda responder a las necesidades y aspiraciones de las futuras generaciones, como lo fue para él.

Deja una respuesta